「Excelでセルを右クリックしても、メニューが出てこない…」

「コピーや貼り付けをしたいのに、右クリックが反応しなくて困っている」

突然このような状態になると、作業効率がガタ落ちして焦りますよね。再起動しても直らない場合、Excelの設定ファイルが何らかの原因で不具合を起こしている可能性があります。

そんなわけで、今回はExcelの設定ファイル(.xlb)をリセットして、右クリックメニューを復活させる方法です。手順はとても簡単です。

原因:設定ファイル(.xlb)の不具合とは

Excelには、メニューバーやツールバーの表示設定を保存している「.xlbファイル」というものがあります。

このファイルが破損したり不具合を起こしたりすると、「右クリックメニューが出ない」「リボンがおかしい」といったトラブルが発生することがあります。

このファイルを「リネーム(名前の変更)」もしくは「削除」して、Excelに新しい設定ファイルを自動生成させることで解決できます。

対処手順:Excel15.xlb をリセットする

まず作業を行う前に、必ずExcel(および全てのOffice製品、Office 365等)を終了してください。

手順1. 該当のフォルダを開く

エクスプローラーを開き、以下のアドレスへアクセスします。

場所:

C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Excel

【簡単な開き方】

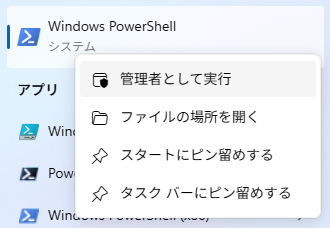

- キーボードの [Windows]キー + [R]キー を同時に押して「ファイル名を指定して実行」を開きます。

- 名前の欄に %AppData%\Microsoft\Excel と入力(コピペ)して「OK」を押します。

- 目的のフォルダが一発で開きます。

手順2. 「Excel15.xlb」を探す

開いたフォルダの中に、Excel15.xlb というファイルがあるはずです。

(※PCの設定によっては拡張子が表示されず、単に Excel15 と表示されている場合や、アイコンがExcelのものになっている場合があります)

※補足バージョンによってはファイル名の数字が異なる場合がありますが(例:Excel.xlb など)、拡張子が .xlb のファイルを探してください。

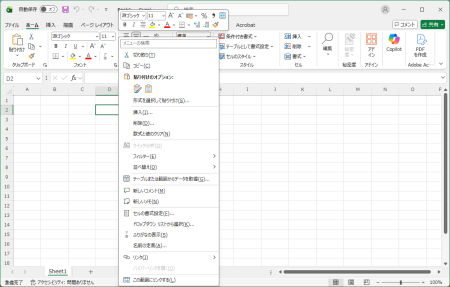

手順3. ファイル名を変更(リネーム)または削除する

見つけたファイルを操作します。安全のため、削除ではなく「名前の変更」をおすすめします。

- 推奨:名前を変更する

ファイルの上で右クリックし「名前の変更」を選択。

Excel15.xlb → @Excel15.xlb

のように、先頭に@をつけるなどして名前を変えます(名前は何でもOKです)。

※もし直らなかった場合に、名前を戻せば元の状態に復元できるため安全です。 - 削除する場合

Excel15.xlb を選択して削除(ゴミ箱へ)します。

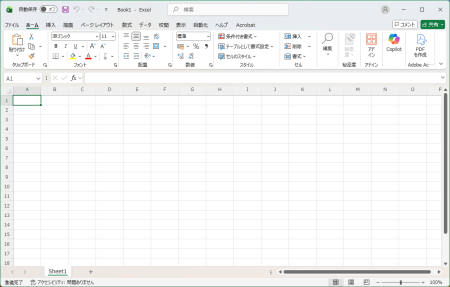

手順4. Excelを起動して確認する

ファイルの名前変更(または削除)が終わったら、Excelを通常通り起動してください。

起動時に、Excelは「あれ?設定ファイルがないぞ?」と認識し、自動的に正常な新しい設定ファイルを作成します。

セルを右クリックして、メニューが無事に表示されれば解決です!